Aus dem

Nachlaß herausgegeben von

SIEGFRIED BEHN

Privatdozent der Philosophie an der Universität Bonn

Verlag von S. Hirzel in Leipzig / 1921

III

Oswald Külpes hinterlassene Aufzeichnungen zur Ästhetik sind von mir nach denselben Grundsätzen herausgegeben worden, die schon Bühler bei seiner Veröffentlichung der Vorlesung über Psychologie ausgesprochen hat. Die Blätter zur Ästhetik fanden sich nicht in einem Zustande, der es erlaubt hätte, einfach einen zusammenhängenden, in sich geschlossenen, und gleichmäßig durchgearbeiteten Text (natürlich mit Sorgfalt durchgesehen) dem Druck zu überliefern. Manche Teile des ästhetischen Werkes, insonderheit die Kunstästhetik, waren kaum über die Anlage hinaus und so ungleichmäßig ausgeführt, daß es keinesfalls im Sinne Külpischer Sorgsamkeit gehandelt wäre, sie der wissenschaftlichen Welt vorzulegen. Zweifellos waren all diese Niederschriften, auch die verschiedenen Schichten von Vorlesungsunterlagen, als Vorarbeiten zu einem Buch gedacht. Die von Külpe durchgearbeiteten Blätter sind im Stil des geschriebenen, nicht des gesprochenen Wortes gehalten. Auch galt es, so viel an Bruchstücken in Aufsatzform einzupassen, daß es gezwungen wirken würde, alles, was an Gedanken wertvoll ist, in „Vorlesungen“ gegliedert darzubieten. Hierin unterscheidet sich der Nachlaß zur Ästhetik von den Aufzeichnungen zur Psychologie. Wiederum aber habe ich Bedenken getragen, die von mir behutsam zum Buch zusammengefaßten Seiten einfach mit „Ästhetik“ zu überschreiben. Das hätte zu leicht den Eindruck erweckt, als ob Külpe wenigstens den allgemeinen Teil seines ästhetischen Lebenswerks schon abgeschlossen niedergelegt hinterlassen hätte. Und in Wahrheit kann es doch keinem, der sich aus genauerer Kenntnis des verehrten Mannes heraus um die Papiere zur Ästhetik müht, verborgen

IV

bleiben, wie sehr da noch alles auf durchgreifende Weiterarbeit hin angelegt war. Daß nur Külpe uns diese hätte schenken können, ist selbstverständlich. Gerade die Entwürfe aus der allerletzten, der Münchner Zeit (durch Inhalt und Schriftgebung schon als solche mit Sicherheit kenntlich), weisen eine beginnende Wandlung und Bereicherung der Ansicht auf. Deshalb habe ich die Buchüberschrift „Grundlagen der Ästhetik“ vorgezogen. Überhaupt sieht teilnehmendes Verständnis den Denker und Forscher Külpe von der ersten bis zur letzten Niederschrift in unbefangener, stet reifender Entwicklung. Ich habe es nicht für meine Aufgabe gehalten, hier zu ebnen, den feinen Duft des Wachstums und der Entfaltung auszutreiben, den als intimen Reiz diese Lebensarbeit ausatmet. Das schließt nicht aus, daß ich wie Bühler kleine Unstimmigkeiten ausglich, gelegentlich Stichworte zu Sätzen formte. Viele Darlegungen fanden sich in mehreren Fassungen (bis zu fünf) ausgeführt; dann habe ich die reichste und reifste gewählt, die meist, aber nicht immer, die spätere ist. Gelegentlich hat sich nämlich Külpe früher Ausgeführtes nochmals skizzenhaft angemerkt, manchmal wohl zu Einzelanlässen, die jetzt nicht mehr zu erraten sind. Besonders wertvolle Gedanken oder Formungen früherer Fassung sind immer gerettet worden. Stilistisch hat Külpe verschiedene Schichten und verschiedene Kapitel mit sehr ungleich verteilter Liebe durchgearbeitet. Hier konnte mit Vorsicht ein gewisser Ausgleich geschaffen werden, weil Külpe breite Teile seiner Ästhetik in einem sorgfältigen Vortragsentwurf (in einer Paralleldarstellung) zusammengefaßt hat. Maßgebend waren mir hier jene wohlausgebauten Aufzeichnungen aus dem Jahre 1914, die im Nachlaß als „Londoner Vortrag“ vorkommen. Aus sehr begreiflichen Gründen ist dieser Vortrag (zu dem schon englische Notizen angefangen waren) niemals gehalten worden. Ihn einfach wörtlich abzudrucken, ging nicht an, weil der Sinnzusammenhang der übrigen Darstellung doch reicher ist. Es wären dann neben dieser Fassung unlesbare Bruchstücke in zer-

V

splitterter Menge übriggeblieben. Stilvorbild aber ist diese späteste durchgeführte Niederschrift geblieben. Sie gilt dem Thema, das Külpe mit am meisten beschäftigt hat: Ästhetik und Psychologie. Seit Külpe dieser Frage Antwort gesucht hat, ist er von einseitiger Auffassung zu immer umspannenderem Weitblick fortgeschritten. Wo die spätere und weitherzigere Darstellung in unlösbarem Widerspruch zu den allerfrühesten Niederschriften steht, habe ich nur der reiferen Meinung Raum gegeben. Ebenso haben manche Schärfen absprechender Kritik weichen müssen, die nur von dem aufgegebenen Standpunkt aus gerechtfertigt erscheinen. Außer dem sog. Londoner Vortrag enthält der Nachlaß die Handschrift zu einem Aufsatz über die Anfänge psychologischer Ästhetik bei den Griechen. Er ist gedruckt in der Festschrift: Philosophische Abhandlungen, Max Heinze zum 70. Geburtstage gewidmet. S. 101-127. Berlin 1906. Baeumkers bibliographische Übersicht (vgl. S. 190) nennt diesen Aufsatz nicht. Es folgen außer sonstigen veröffentlichten Handschriften Stöße von Auszügen aus namhaften Ästhetikern der Gegenwart mit kritischen Bemerkungen, die insgesamt zum Handwerkszeug zu rechnen sind. Sie legen Zeugnis ab von Külpes rastlosem und gewissenhaftem Fleiß. Auch Briefe, z. B. von Lange und Bullough, hat Külpe unter seinen Aufzeichnungen verwahrt, selbst die Notizen zu Seminarübungen. All dies Material konnte dazu helfen, mir das Verständnis von Külpes Entwicklungsgang zu vertiefen. Als eigentlicher Grundtext zur Herausgabe dienten die Vorlesungsunterlagen und Niederschriften zur Geschichte der Ästhetik und zur systematischen Ästhetik selbst. Die Aufzeichnungen zur Geschichte verlieren nach Darstellung der englischen Ästhetik rasch an Ausführlichkeit und Eindringlichkeit; sie verlieren mit Külpes innerer Anteilnahme und sinken bald bis zu bloßen Verzeichnissen von Denkern und Werken herab. Diese Abschnitte durften um so getroster von der Veröffentlichung ausgeschlossen werden, als Külpe selbst mit ausdrücklichen

VI

Worten an die Engländer einerseits und an Fechner anderseits unmittelbar anknüpft. Die Literaturangaben zu den einzelnen Abschnitten nennen Werke, die auf Külpe von Einfluß gewesen sind, mit denen er sich eingehend auseinandergesetzt hat oder die unter seiner Einwirkung entstanden sind. Außer den nachgelassenen Papieren habe ich noch ein vollständiges Kollegheft, das in Külpes Bonner Zeit fleißig und sorgsam nachgeschrieben worden ist, durchweg verglichen. Es hat der Arbeit vielleicht hie und da genützt, daß es mir vergönnt war, in vertrautem Gespräch mit dem teuren Manne etwas von dem Tonfall zu erlauschen, in dem er von Dingen der Ästhetik zu reden liebte.

September 1921.

Der Herausgeber.

Ein merkwürdiges Geschick ruht auf der Ästhetik. Ihr Gegenstand ist so bekannt und geschätzt, wie kaum ein zweiter. Sie selbst aber ist so unbeliebt, wie kaum eine andere Wissenschaft.

Die hingebende Betrachtung eines Kunstwerkes gehört zu den deutlichsten, tiefsten und selbständigsten Erlebnissen, die wir kennen. Das ästhetische Verhalten ergreift den ganzen Menschen, ist keine Teilerscheinung neben anderen. Es duldet, während es uns erfaßt, kein Nebeninteresse, keine Nebenbeschäftigung. Technik und Verbreitung von Reproduktionen erlauben heute weiten Kreisen, ästhetische Erfahrung zu sammeln, aber auch die Kunst unserer Tage ist nicht unproduktiv; vielleicht mehr als zuvor wird die Natur von uns gesucht, die erhabene und liebliche, groteske und anmutige Eindrücke spendet. Gewiß gibt es dabei Grade der ästhetischen Empfänglichkeit, und manchem erscheint Freude an schönen Dingen als kaum erlaubter Müßiggang. Andern Personen wiederum steht eine Versenkung in Kunstgenuß und ästhetische Freuden im Vordergrund des Interesses.

Aber solche praktische Betätigung des Geschmackes und die wissenschaftliche Beschäftigung damit sind grundverschieden. Dort ein genießendes Betrachten, das durch Zergliederung und Begründung nicht gestört sein will, in dem Unbeschreibliches Ereignis wird; hier der Versuch, genau und vollständig Rechenschaft zu geben über den Tatbestand des ästhetischen Verhaltens und seine Bedingungen, also eine wissenschaftliche Betätigung. Rechenschaft über den Geschmack wird freilich auch sonst zuweilen gefordert. Man

streitet darüber, was gefalle, die Meinungen stoßen wohl einmal aufeinander. Das Ergebnis der üblichen Ansicht ist bei alledem: de gustibus non est disputandum. Jeder ist sein eigener Maßstab und erkennt keine Norm der ästhetischen Würdigung an, die über seinem Geschmack stünde. Dieser Subjektivismus löst alle Wissenschaft auf. Hätte er recht, so könnte es eine wissenschaftliche Ästhetik überhaupt nicht geben. Diese muß danach streben, Allgemeingültiges zu ermitteln, Begriffe und Regeln aufzustellen, die nicht für diesen oder jenen, sondern überhaupt gelten. Da behaupten nun die Gegner der Ästhetik nicht ohne Grund, die Ästhetik sei von der Erfüllung ihrer Aufgabe noch weit entfernt. Es wird in der Tat heute gekämpft um Prinzipien und um Anwendungen, und diese Diskussion wird lebhaft genug geführt.

Ein zweiter Grund zur Ablehnung besteht darin, daß man sich gerade in ästhetischen Dingen die volle Freiheit des Urteils und des Entwurfs wahren will und befürchtet, von wissenschaftlicher Ästhetik darin beeinträchtigt zu werden. Dies Mißverständnis berührt um so seltsamer, als wir seit Kant wissen, daß die Ästhetik dem ästhetischen Verhalten und der Kunst ihre Regeln entnimmt und sie ihnen nicht a priori vorschreibt. Dann aber bestreitet man den Nutzen der Ästhetik. Was soll sie dem Kunstfreund und dem Künstler, dem Kunsthistoriker und dem Kunsttheoretiker leisten? Sie bedürfen ihrer nicht, so sagt man wohl. Ja, man scheut sich bei dem Ernst und der Not der Gegenwart, von Ästhetik zu reden. Gewiß stehen die Notwendigkeiten des Lebens dem Schmuck und den Zieraten voran, mit denen es unseren Geschmack erfreut und befriedigt. Das alte Wort primum vivere, deinde philosophari (oder wie wir hier sagen müßten: deinde placere), behält seine Richtigkeit. Und es verletzt uns in schweren Zeiten besonders tief, wenn Kleidung und Benehmen die Schlichtheit und Zurückhaltung vermissen lassen, die während eines Kampfes um unser Dasein uns einzig angemessen erscheinen. Jeder hat unter solchen Umständen die selbstverständliche Pflicht, seine eigene Person nicht in

auffälliger Weise hervortreten zu lassen, sondern sich der Sache dienstwillig unterzuordnen. Der Sache unserer geistigen Kultur aber tut es not, daß wir Deutsche den Anspruch auf eine führende Stellung im Reich des Geistes, auf die vorderste Linie im Wettkampf um die höchsten Güter nicht preisgeben. Dann dürfen wir auch heute nicht darauf verzichten, Ästhetik zu treiben; denn das ästhetische und wissenschaftliche Verhalten gehören zu den Grundbedürfnissen eines Kulturmenschen, wie Arbeit und Erholung. Darum bricht sich der künstlerische Genius und die wissenschaftliche Begabung mit demselben Drang ihre Bahn, wie Hunger und Durst. Die Versenkung in ihre Werke wirkt läuternd und reinigend, sie erhebt uns über kleinliche Verwicklungen des Lebens, entzieht uns durch ihre sanfte Beanspruchung der ganzen Persönlichkeit den rohen Begierden und löst die seelischen Kräfte aus dem Banne einseitiger Arbeit und der Starre rücksichtsloser Pflichterfüllung.

Die Wissenschaft vom ästhetischen Verhalten braucht nun freilich nicht alle kultivierten Personen gleichermaßen zu interessieren. Es gibt viele Künstler, die sich mit ihrer Kunst nicht zugleich wissenschaftlich oder überlegsam beschäftigen. Wie sich ein Liebhaber der Natur nicht auch als Naturforscher zu betätigen braucht, so kann auch jemand starken Sinn für ästhetische Erlebnisse haben, ohne sich theoretisch ihre Bedeutung und ihre Bedingungen klarmachen zu müssen, ja ohne die geringste Neigung dazu zu zeigen. Wir finden darum auch, daß nicht die Künstler, sondern die Philosophen die wichtigsten Beiträge zur Ästhetik geliefert haben. Ähnlich steht es ja auch auf anderen Gebieten: die besten Menschenkenner sind nicht auch die hervorragendsten Psychologen.

Das beglückende ästhetische Verhalten ist sich selbst genug und schließt eine gleichzeitige wissenschaftliche Untersuchung aus. Darum darf, wer Ästhetik vorträgt, nicht einfach an das ästhetische Verhalten eines jeden appellieren. Er muß auch einen Trieb zur Erkenntnis dieses Verhaltens vor-

aussetzen. Solcher Trieb ist nicht ebenso ursprünglich, wie die Neigung zu ästhetischem Verhalten, aber immerhin ein starkes und verbreitetes Grundbedürfnis aller derer, die im Streit über den Wert eines Kunstwerkes etwa ihren Geschmack als berechtigt und kultiviert dartun wollen. Damit sind dann Maßstäbe ästhetischen Wertes vorausgesetzt, die auch für andere, bestenfalls für alle gelten sollen. Die Möglichkeit einer wissenschaftlichen Ästhetik beruht auf der allgemeinen Gültigkeit von Feststellungen über das kunstempfängliche, schönheitgenießende Verhalten. So tritt unwillkürlich zu der allgemeinen menschlichen Neigung, ästhetisch zu genießen und zu schaffen, die Tendenz, zwischen Werten und Unwerten zu unterscheiden, die Anerkennung der Werte zu rechtfertigen. Alle Bildung und Erziehung in ästhetischen Dingen ist nur denkbar, wenn der Geschmack verfeinert und vertieft, das Geschmacksurteil berichtigt und vervollkommnet werden kann. Das aber führt unmittelbar zu einer theoretischen Einsicht in Eigenart und Bedingungen des ästhetischen Verhaltens.

Wenn sich die Künstler vielfach gleichgültig oder ablehnend gegen die Ästhetik äußern, so hat das seinen Grund in der Selbstgewißheit ihres Geschmacks und ihrer Schaffenskraft. Niemand wird sie dessen berauben, niemand sie mit Regeln meistern wollen. Es ist auch nur ein Vorurteil, wenn sie meinen, daß die Ästhetik ihre Schaffenskraft beeinträchtige und hemme. Unsere Auffassung drängt uns, wissenschaftlich das ästhetische Verhalten zu untersuchen. Dieses also setzen wir als Gegenstand der Forschung voraus. Es wird dadurch ebensowenig eingeschränkt, so wenig in Fesseln gelegt, wie das Sprechen durch Philologie und das Wandern durch Muskelphysiologie. Nicht die Wissenschaft ist das Prius, sondern ihr Gegenstand. Dieser wird von ihr nicht erzeugt, sondern vorgefunden. Lange bevor es eine Ästhetik der Dichtkunst gab, sind die homerischen Gesänge entstanden, zu schweigen von einer Ästhetik der Malerei bei den vorgeschichtlichen Menschen, die ihre Höhle mit Zeich-

nungen schmückten. Darum ist die Ästhetik auch genötigt, den Änderungen Rechnung zu tragen, die am kunstempfänglichen, schönheitsdurstigen Verhalten im Laufe der Zeiten hervortreten.

Indem wir uns also wissenschaftlich in das ästhetische Verhalten vertiefen wollen, dürfen wir auch hoffen, wesentlichen und starken Bedürfnissen der Kulturmenschheit zu entsprechen und an unserem Teil dazu beizutragen, Schönheit und Wissenschaft in einer unseren großen Überlieferungen würdigen Form zu pflegen. Deutschland hat im achtzehnten Jahrhundert der Ästhetik den Namen gegeben, den sie jetzt überall trägt. Wir hatten im neunzehnten Jahrhundert die unbestreitbare Führung in der ästhetischen Forschung. Deutschland wirkte entscheidend und bahnbrechend auf den Entwicklungsgang der Ästhetik ein. Wir haben auch in der Gegenwart die wichtigsten systematischen Darstellungen geformt.

Die Aufgabe der Ästhetik (und damit ihr Begriff) wird meist anders bestimmt, als ich es getan habe. Dem Altertum war sie die Wissenschaft vom Schönen, dann auch vom Erhabenen; so definierte man auch noch bis in die neueste Zeit Ästhetik als die Wissenschaft von der Schönheit, wenn man sie auch gelegentlich Philosophie der Kunst benannt hat. Unter dem Schönen, dem Erhabenen, der Kunst versteht man dabei gewisse Objekte: Landschaften, Symphonien, Personen, Gemälde, Bauwerke, Dramen. Wenn wir aber näher zusehen, was die Ästhetik eigentlich über solche Naturdinge und Kunstobjekte lehrt, so merkt man alsbald, daß sie nicht nach ihrer realen Wesenheit behandelt werden, die vom auffassenden, betrachtenden, erkennenden und würdigenden Subjekt unabhängig ist. Sondern sie werden erforscht gerade nur in ihrer Beziehung auf ein solches Subjekt. Die Ästhetik sagt uns nichts über das Wesen der Farben und Töne, über die Gesetze des Raumes und der Zeit, über die eigentliche Beschaffenheit der schönen Dinge und Werke; sie sagt nur, wie solche Objekte auf uns wirken, wenn wir uns in einer gewissen Empfänglichkeit mit ihnen beschäftigen. Schön und häßlich sind keine Eigenschaften der Dinge in Natur und Kunst, die auch dann ihnen zukämen, wenn kein ästhetisch gerichteter Sinn sie erfaßte. Wenn es daher heißt, daß sich die Ästhetik mit dem Schönen und Erhabenen oder mit der Kunst abgäbe, so bedeutet das nur, daß sie gewisse Wirkungen von Objekten untersucht, daß sie bestimmte Erscheinungen daran erforscht, die eintreten, wo die Objekte mit ästhetischer Empfänglichkeit aufgefaßt werden. Ein und der-

selbe Gegenstand kann gänzlich unwirksam bleiben, wenn mein Interesse ihm in anderer Weise zugewendet wird. Die schönste Landschaft übt keinen ästhetischen Zauber auf mich aus, sobald ich sie unter geographischen oder wirtschaftlichen Gesichtspunkten betrachte. Die erhabensten Kunstwerke können dem Händler, der damit sein Geschäft machen will, und dem Kunsthistoriker, der ihre Entstehung ergründet, ästhetisch recht gleichgültig sein.

Daraus geht hervor, daß die Grundbedingung für das, was wir schön und häßlich nennen, nicht ein irgendwie geartetes Objekt, sondern ein bestimmtes Verhalten Unsererseits ist. Dieses Resultat ergibt sich auch daraus, daß die Gegenstände des empfänglichen Verhaltens den verschiedensten Reichen entnommen werden. Es gibt keine Objekte in Natur und Kunst, die ein Ästhet nicht werten könnte. Aber kein Gegenstand in Natur und Kunst muß ästhetisch aufgefaßt oder gewürdigt werden; der amusische Mensch geht ungerührt vorüber und gewinnt ihnen nichts ab. Folglich darf man die Ästhetik nicht nach einer bestimmten Art von Objekten abgrenzen wollen. Nichts ist an sich weder schön noch häßlich, erst das empfängliche Verhalten macht es dazu. Es entspricht nur der allgemeinen Tendenz zur Objektivierung, wenn man in den Objekten die spezifischen Grundlagen der ästhetischen Urteile erblickt. Aber auch deren Vergegenwärtigung im Bewußtsein ist für das ästhetische Verhalten nicht charakteristisch. Die bloßen Sinneseindrücke und ihre Wahrnehmung, die bloßen Vorstellungsbilder machen noch nichts zum ästhetischen Gegenstand. Ebensowenig hängt die ästhetische Qualität an der Anschaulichkeit als solcher, wie oft behauptet worden ist. Man kann Kunstwerke wahrnehmen oder sich nur an sie erinnern, man denkt an ein Gemälde, das man gesehen hat, ohne ästhetisch ergriffen zu werden; man kann andererseits im Genuß einer Dichtung manches wissend vergegenwärtigen, was nie zu anschaulichen Vorstellungen entfaltet wird. Nicht also die Sonderart der Objekte und auch nicht jedwede Auffassung

davon, sondern nur ein spezifisch empfängliches Verhalten unsererseits macht erst ästhetische Gegenstände. Damit soll nicht gesagt sein, daß es auf die Beschaffenheit der Objekte überhaupt nicht ankomme. Ein anmutiger Faltenwurf wird auch den Anästheten noch nicht plump anmuten. Besondere Untersuchung wird vielmehr darauf ausgehen, die ästhetischen Wirkungen auch durch gegenständliche Eigentümlichkeiten zu erklären. Aber diese Eigentümlichkeiten haben eine ästhetische Bedeutung überhaupt nur unter der Voraussetzung eines empfänglichen Verhaltens besonders erregbarer Personen. Wenn ich daher die Ästhetik eine Wissenschaft von derart empfänglichem Verhalten nenne, so will ich dessen Objekte in diese Bestimmung miteingeschlossen wissen.

Was kennzeichnet nun dies empfängliche Verhalten? Darauf wäre zunächst zu sagen: eine ungeteilte Beschäftigung mit seinen Gegenständen. Aber ungeteilt beschäftigen wir uns auch, wenn wir etwa einen wissenschaftlichen Versuch anstellen. Die besondere Natur des ästhetischen Verhaltens bestimmt sich durch den Gesichtspunkt, unter dem wir uns mit dem Gegenstande beschäftigen. Einer Landschaft gegenüber verhalten wir uns ästhetisch, wenn wir sie im Zustande der Kontemplation betrachten, wenn wir uns an ihre Formen und Farben hingeben, ohne Interesse für ihre Wälder und Wiesen in ihrer qualitativen Tatsächlichkeit. Überall im Natur- und Kunstgenuß fesselt uns nur die merkliche Beschaffenheit der Objekte, die für das Bewußtsein irgendwie unmittelbar und gegenwärtig vorhanden sind. Dabei scheiden wir nicht etwa zwischen einer objektiv und einer subjektiv bedingten Beschaffenheit; darin verhalten wir uns vielmehr ganz naiv. Ebensowenig scheiden wir zwischen dem Ideal eines Objekts und seiner verwirklichten Gegebenheit. Nicht, wie es sein könnte oder sollte, sondern wie es uns wirklich erscheint, so wirkt es ästhetisch auf uns. Diese Wirkung besteht namentlich in Gemütsreaktionen des Gefallens und des Mißfallens. Immer kommt es dabei nur auf

die merkliche Beschaffenheit an. Eine Verzeichnung, die wir nicht merken, stört unsere Freude an einem Bilde keineswegs. Ein Maler, der mit peinlicher Sorgfalt genaue Maßverhältnisse einhält, erreicht eher weniger als ein anderer, der sich begnügt, mit seinem Augenmaß die wirksame Erscheinung zu formen. Keineswegs umfaßt das Merkliche nur das Wahrnehmbare. Man weiß, daß phantastische Vorstellung den Eindruck eines Gegenstandes verwandelt, wie uns denn ein Baumstumpf in der Dämmerung als Gespenst begegnen kann. Auf die merkliche Beschaffenheit des Gegenstandes in diesem weiten Sinne kommt es also für das ästhetische Verhalten an. Doch beschreibt die Ästhetik nicht etwa jedwedes empfängliche Verhalten, das sich beobachten läßt, sondern sie idealisiert. Sie abstrahiert, wie sich versteht, von allem, was nur zufällig mit dem ästhetischen Verhalten verknüpft ist. Wenn mich im Konzert das Husten meines Nachbars stört, so ist das für die Ästhetik gleichgültig. Vielmehr setzt sie ein konzentriertes Verhalten voraus, eine ernstliche Einstellung, eine hingebende Würdigung des Kunstwerkes. Sie schöpft ihre Einsichten nicht aus kümmerlicher und oberflächlicher Betrachtung und Beurteilung, sondern aus einem vollausgebildeten empfänglichen Verhalten.

In seiner Reinheit ist ein solches Verhalten nur selten verwirklicht. Die Umstände erlauben vielfach keine ungestörte völlige Hingabe an einen seiner bloßen Beschaffenheit nach fesselnden Gegenstand. Bei der Wanderung durch eine fremde Stadt, deren architektonische Werke uns wert sind, werden wir durch mancherlei Ablenkung daran gehindert. Noch mehr unterliegen wir den Zufälligkeiten unseres eigenen Seelenlebens. Da ziehen uns während des Lesens einer Dichtung unsere Erinnerungen in ihren eigenen Bannkreis und verscheuchen mit einem Schlage den poetischen Zauber, in dem wir befangen waren. Es wird uns nicht immer leicht, in die ästhetische Stimmung zu geraten, wir bleiben zuweilen ungerührt selbst bei mächtigen Eindrücken. In allen solchen Fällen zeigt sich die ästhetische Hingabe als

ein Ausschnitt aus dem wirklichen Seelenleben, den man nur künstlich isolieren kann. Besondere Bedingungen hat dies Verhalten und seinen eigentümlichen Verlauf; es bedarf der Pflege und des Schutzes, des guten Willens und der günstigen Disposition, um sich entfalten und von uns Besitz nehmen zu können. Es gibt stärkere Interessen, robustere Bedürfnisse, dringendere Aufgaben. So ist der empfängliche Zustand jederzeit bedroht, einem Pflänzchen vergleichbar, das nur dann zur Blüte gelangen kann, wenn man ihm sorgsam alle äußeren und inneren Entwicklungshemmungen fernhält und die rechte Nahrung gewährt. So erwächst die theoretische Ästhetik als Wissenschaft von einem Ideal, so entsteht das praktische Problem einer ästhetischen Erziehung. Daneben kann man von einer psychologischen Ästhetik reden, die allen Spuren ästhetischer Erlebnisse und ihrem Zusammenhange mit anderen Akten oder Inhalten nachforscht, sofern dafür psychologische oder psychophysische Tatsachen in Frage kommen. Grundsätzlich jedenfalls zählt die Ästhetik zu den Idealwissenschaften.

Darin liegt auch ihre normative Bedeutung begründet. Ist das ästhetische Verhalten ein eigentümliches, das in seiner Reinheit nur einen Ausschnitt aus der Wirklichkeit darstellt, so müssen bestimmte Bedingungen erfüllt sein, ohne die man sich nicht in ästhetische Betrachtung versenken kann. Werden diese Bedingungen als Vorschriften ausgesprochen, denen sich fügt, wer ästhetisch schaffen oder genießen will, so erhalten sie den Charakter von Normen. Solche Normen können nicht a priori aufgestellt und abgeleitet werden, sondern sie beruhen auf der Beobachtung von Tatsachen des ästhetischen Verhaltens. Wenn irgendwo, so hat im Sinne der Ästhetik Geltung der Satz: Erlaubt ist, was gefällt. Eine absolute Zumutung: Dies sollst du schön finden, oder: so hast du zu schaffen, wäre einfach lächerlich. Ästhetische Normen haben daher nur hypothetische Bedeutung. Sie setzen den Willen zu einem bestimmten Ziel der ästhetischen Befriedigung voraus. Das Schreckgespenst von normativer Ästhetik,

daß den Künstlern die Freiheit des Schaffens, den Schauenden die Unbefangenheit des Genusses verkümmerte, existiert nur in der Phantasie von Leuten, die nicht mit der Ästhetik vertraut sind. Bei der eben angegebenen Auffassung der Normen aber versteht es sich von selbst, daß sie entwicklungsfähig sind, weil neue Tatsachen neue Bedingungen ästhetischer Wirkung kennen lehren können. Solche Normen gelten zunächst nur für das Subjekt. Aber es ist leicht einzusehen, daß sie auch für das Objekt als Maßstäbe der Beurteilung in Betrach kommen. Ist ein vollständiges, reines und intensives ästhetisches Verhalten vorhanden, so muß sein Objekt positiv oder negativ gewertet werden können. Je mehr es dann den subjektiven Bedingungen entspricht, um so höher wird es gewertet. Dabei spielen noch individuelle Unterschiede mit. Jedes Ideal drängt zu Beurteilung und Verwirklichung. So führt uns eine vom ästhetischen Verhalten ausgehende Untersuchung zur Unterscheidung seines idealen Objektes und des idealen Zustandes der Empfänglichkeit. Die Prädikate der ästhetischen Urteile betonen bald mehr die gegenständliche, bald mehr die zuständliche Seite, bald urteilt man: dies Bild ist schön, dagegen ein andermal: es gefällt mir. Immer wirken aber zu solchem Urteil Gegenstand und Verhalten zusammen. Die genauere Untersuchung des ästhetischen Verhaltens wird Gegenstand und Zustand gleich eingehend erforschen. Auf der Zustandsseite wird sie hauptsächlich produktive und reproduktive Prozesse unterscheiden, je nachdem, ob dem schaffenden Künstler, ob dem genießenden Kunstfreund nachgefragt wird. Dabei ist Rezeptivität nicht als stumpf passive Hinnahme zu deuten. Erst durch ein regsames ästhetisches Verhalten, durch Beteiligung eigener Erfahrung, eigenen Geistes und Gemütes wird das tote Buch lebendig, spricht uns der kalte Marmor an. Aber dem schöpferischen Künstler wächst der ästhetische Gegenstand erst unter den Händen in die Welt der Objekte hinein. Die Technik, deren er sich dabei bedient, fällt nicht mehr in das Gebiet der allgemeinen Ästhetik. Sie lehren besondere

Kunsttheorien, technische Disziplinen, wie Poetik, Metrik, Tektonik, Perspektivenanalyse, Kontrapunktik.

So kommen wir denn zu dem Ergebnis, daß die Ästhetik nicht einfach ein Teil der Psychologie ist oder eine ihrer Anwendungen. Sie geht vielmehr in doppelter Richtung über sie hinaus. Einmal tut sie das im Sinne einer Idealwissenschaft, insofern sie das ästhetische Verhalten in seiner Reinheit, Vollständigkeit und Intensität behandelt; dann aber auch als Wertwissenschaft, die nicht jedes ästhetische Urteil, nicht jedes Kunstwerk hinnimmt. Die Wertästhetik billigt nur Schöpfungen und Urteile, die dem reinen, vollständigen und intensiven ästhetischen Verhalten entspringen. Aus dem idealen empfänglichen Verhalten erwachsen Prinzipien, Werte und Normen. Dieses ästhetische Verhalten ist so umfassend wie möglich; nichts in der Welt ist ungeeignet, es zu fesseln. Darum ist ästhetische Bildung wahrhaft allgemeine Bildung. Wenn die Gegenwart so sehr auf Veredlung des Geschmackes hinwirken will, so ist das ein natürlicher Rückschlag gegen die einseitige Bindung des Berufslebens. So brauchen unsere Gaben nicht zu verkümmern, so bildet ästhetische Kultur vielleicht einmal mit an neuer Gemeinsamkeit des Fühlens und Urteilens. Dennoch werden wir das umfassende ästhetische Verhalten, das sich der bunten Erscheinung freut, nicht für das wertvollste Menschentum erklären; denn Ästheten wollen wir nicht werden aus lauter Liebe zu schönen Dingen.

Im Anfange der antiken Ästhetik bildeten die Pythagoräer den metaphysischen Begriff der Harmonie aus. Harmonie ist ihnen Einung des Mannigfaltigen und Zusammenstimmung des Zwiespältigen. Dieser metaphysische Harmoniebegriff diente hauptsächlich der Erforschung des ästhetischen Gegenstandes. Die Pythagoräer beginnen auch mit musiktheoretischer Einzelforschung. Pythagoras entdeckte die Abhängigkeit der Tonhöhe von der Länge der schwingenden Saite. Die Harmonie gilt seiner Schule als Vollkommenheit. Von den ästhetischen Abhandlungen des Demokritos sind uns leider nur spärliche Bruchstücke erhalten. Ihn scheint die Technik der Künste vor allem gefesselt zu haben; auf deren empirische Erforschung deuten Titel wie „über Rhythmen und Harmonie“, „über den Wohllaut und Mißklang von Buchstaben“. Zur Schönheit bedarf es auch für diesen Griechen des gleichgewichtigen Ebenmaßes. Dyroff in seinen Demokritstudien denkt an einen Einfluß des polykletischen Kanons. Überschwang und Mangel mißfallen dem Denker von Abdera. Darüber hinaus kennt er den Ausdruck durchseelten Lebens. Leibesschönheit ist nur lebenhaltig und weiter nichts, wenn sie nicht von Geist getragen wird. Demokrit weiß von Bildwerken, die schönformig und vollendet zur anschauenden Betrachtung bereitet, dennoch aber herzensleer sind; er zeugt von den hohen Freuden, die aus der Betrachtung der schönen Werke entspringen. Auch über die geschichtliche Entfaltung der Kunstarten muß er sich seine Gedanken gemacht haben; er hält die Musik für eine späte Kulturblüte, für jünger als die Baukunst, weil sie kein dringen-

des Bedürfnis der Not befriedigen hilft, sondern nur im Überfluß gedeiht. In der Psychologie des schaffenden Künstlers braucht er den Begriff der Inspiration, des Enthusiasmus, eines heiligen Feuers der Begeisterung. Sokrates nennt einen goldenen Schild häßlich, weil er zum Schilde nicht taugt und prägt so den Begriff der Materialechtheit. Die Ansicht, die Schönheit einfach mit Brauchbarkeit zusammenwirft, wird von ihm in Xenophons Gastmahl persifliert: der große Mund sei am schönsten, weil er ein größeres Stück abbeißen könne. Von der bildenden Kunst verlangtSokrates, daß sie die Eigenart der Seele durch die sichtbare Gestalt durchschimmern lasse. Die höheren Sinne, Auge und Ohr sind es, die schöne Eindrücke vermitteln.

Die Wissenschaft der allgemeinen Ästhetik begründet Platon. Die Schönheit scheidet er scharf von bloßer Zweckmäßigkeit; Schönheit ist nicht zu etwas schön. Dieses Schöne weckt eine ihm eigentümliche trauliche Lust, die nichts mit sinnenreizender Annehmlichkeit gemein hat, sondern frei ist von der unauslöschlichen Unbefriedigtheit, die aller Sinnenlust zugemischt ist. Maßvoll ist die Freude an der Schönheit im Gegensatz zu der ungemessenen Heftigkeit sinnlicher Gefühle; sie dient nicht der leidenschaftlichen Begierde zur Befriedigung. Sie ist die Freude, welche dem Schauenden über der Betrachtung entsteht. Ebenmaß, Symmetrie und Proportion sind die wesentlichen Eigenschaften schöner Werke. Die schlichtesten der schönen Dinge sind Farben, Töne und Gestalten; minder edel ist die Lust an Düften. Farben sind schön durch Reinheit und Glanz, unter den Tönen die hellen und sanften. Über der gestalteten Schönheit aber steht die geistige Schönheit einer weisen und gütigen Seele, die ihr inneres Ebenmaß gefunden hat. Auch die Gebilde der Wahrheit können der vertieften Betrachtung als geistig schön erscheinen. Für den Menschen verlangt Platon die Herrschaft der inneren Schönheit über die äußere Wohlgestalt. Von allen Ideen ist die Schönheit die einzige, die unmittelbar zu unseren höheren Sinnen spricht;

sie ist darum deren offenkundigste und liebenswerteste. Gott, die beste Ursache, hat aus Güte die Welt schön erschaffen. Doch ist die geistige Schöne in Natur und Kunst nicht adäquat verkörpert; alle schönen Dinge sind nur teilweise schön, teilweise aber unschön. Die Kunst müht sich zwar, durch Nachahmung schönheitsvolle Scheinbilder zu schaffen; es gelingt ihr aber nicht, die geistige Schönheit rein zu bilden; ja, sie verliert sich in den Schein einer Scheinwelt. Unter allen Spielen ist sie das sinnigste und anmutigste Spiel. Aber nur zu sehr sucht sie der Menge zu gefallen und schadet oft durch Verherrlichung des Verwerflichen. Werke und Künstler dieser Art sind aus dem Idealstaate zu verbannen. Selbst was der Dichter an edlen Werken schafft, erringt er nur im Rausche, in musischem Wahnsinn, in einem durch die Götter gewirkten außergewöhnlichen Bewußtseinszustand. Da jedoch der Dichter, von der Raserei ergriffen, selbst nicht weiß, warum er so und nicht anders dichtet, steht er tief unter dem Philosophen, der von der Einsicht in sein Tun getragen wird. Der Dichter trifft nur aus einem eingewurzelten Instinkt die Idee. Die Schönheit findet erst ihren echten Wert im Dienst des Guten. Trotz eigener dichterischer Hochbegabtheit, bei allem feinen Verständnis für das begeisterte Schaffen der Künstler urteilt Platon kühl mit herbem ethischea Rigorismus über das schönheittrunkene Athen des Perikles.

Der Ausbau der antiken Kunstästhetik ist ein Werk des Aristoteles. Schön ist nach seiner Rhetorik, was um seiner selbst willen gesucht wohlgefällt, oder was uns als wertvoll süß ist. In der Metaphysik sagt er, daß man nur Taten gut nennen kann, Schönheit aber auch am Unbewegten findet. Als Eigenschaften des Schönen hebt er hervor die Wohlgeordnetheit, die Symmetrie und (weise) Beschränkung. Ein winzig kleines Geschöpf kann nicht schön sein, weil sich die Anschauung ihm gegenüber verwirrt, ebensowenig ein ungeheuer großes, weil hier die Einheit und Ganzheit verloren gehe; in beiden Fällen fehlt die Übersichtlichkeit, die Zu-

sammenfaßbarkeit. Was solche übersichtliche Einheit hat, so heißt es anderswo, ist klarer, und das Klarere beachten wir mehr und nehmen es lieber wahr. Von den einzelnen Teilen des schönen Werkes wird gefordert, sie müßten derart zusammenhängen, daß man keinen Teil wegnehmen oder verrücken könne, ohne dadurch das Ganze aus den Fugen zu brechen. Aus dem Prozeß des künstlerischen Schaffens hebt Aristoteles die Nachahmung, die Nachbildung hervor, die in allen Künsten am Werk ist. Die Vorwürfe der Kunst werden durch Farben, Formen und durch Stimmen dargestellt, Stimmungen und Affekte durch Tanz und Melodie ausgedrückt. Nachahmer, Verähnlichen ist also hier in einem weiten Sinne gefaßt, der ausdrucksvolle Darstellung, Formung einschließt. Der Trieb zur Mimesis ist mit dem Menschen verwachsen; allgemein ist die menschliche Freude daran. Dinge, die uns in der natürlichen Wirklichkeit peinlich anmuten, erfreuen durch die Kunst der Nachbildung. In diesem Grundtriebe liegt der Ursprung der Kunst. Nach drei Einteilungsgründen scheidet Aristoteles die Kunstarten: nach Darstellungsgegenständen, Darstellungsmitteln und Darstellungsarten. Die Tragödie unterscheidet sich von der Komödie dem Darstellungsgegenstande nach so, daß sie edle Gestalten darstellt, deren Charakter das Durchschnittsmaß überragt, während das Lustspiel gemeinere Menschen handeln läßt. Nach Darstellungsmitteln trennt Aristoteles Künste der Form und der Farbe von Künsten der Stimme und des Rhythmus. So gilt der Tanz als rhythmische Kunst, Dichtung als Kunst rhythmischer Rede; die Kunst der rhythmischen Rede und des Tonsatzes ist das dithyrambische Chorlied mit Flötenbegleitung. Nach der Darstellungsart scheiden sich z.B. epische und dramatische Poesie. Wie sehr man sich hüten muß, Mimesis als sklavisches Abgießen von Naturformen zu deuten, zeigt die aristotelische Lehre von der Musik, deren Melodien ein unmittelbares Ethos in sich enthalten, wirkliche Gemütsstimmungen „nachahmen“. Die hörbaren Rhythmen und die melische Bewegung in der Folge verschieden tiefer und

hoher Töne haben die meiste „Ähnlichkeit“ mit den Gemütsbewegungen. Danach würde also gerade die Musik am vollendetsten nachahmen; Form und Farbe eines gemalten Antlitzes vermitteln damit verglichen nur flüchtige Andeutung des Gemütszustandes. In der Poetik stellt Aristoteles den hohen Stil, der bildet, was sein sollte, dem naturalistischen, der schildert, was wirklich ist, gegenüber und gibt der Dichtung hohen Stils den Vorzug, was einer platten Nachahmungstheorie nicht möglich wäre. Hier wird das Werk einem Ideal nachgeformt, das der Künstler sich kraft seines Temperamentes und seiner einfühlenden Einbildung so lebhaft wie möglich ausmalt. Aristoteles schätzt die Kunst wesentlich höher ein als Platon. Neben die theoretischen und praktischen Wissenschaften tritt gleichberechtigt die Kunstlehre. Freilich letzter oder höchster Zweck ist auch ihm die Kunst niemals. Ihr Wert ist dem der reinen Erkenntnis und der sittlichen Tat untergeordnet. Es ist aber ein erheblicher Unterschied, ob man das ästhetische Verhalten als Ganzes höheren Gesichtspunkten unterordnet, oder ob man einzelne ästhetische Objekte daraufhin prüft, ob sie sittlich oder unsittlich wirken. Aristoteles hütet sich vor einer Vermischung ethischer und ästhetischer Werturteile und spricht nur dem ästhetischen Verhalten den höchsten Wert ab. Die Dichtkunst, die von den wesentlichen Schicksalen und Leidenschaften des Menschen ein Bild entwirft, ist ein tieferes und edleres, ein ernsteres und philosophischeres Tun als die herodotische Geschichtsschreibung, die schildert, was sich zufällig begeben hat. Auf die vielen feinen Einzelheiten der aristotelischen Tragödienlehre sei hier nicht näher eingegangen. Von der oft berufenen Katharsis nur soviel, daß sie nicht die einzige und nicht die höchste Wirkung der Tragödie ist, daß aber diese Wirkung psychologisch richtig beobachtet ist. Von der kleinen und rührseligen Besorgtheit um unser Einzelschicksal werden wir durch den Anblick des wesentlichen Menschenleides geläutert. Aus der Entladung des bitteren und peinlichen Kummers entspringt eine edle

Heiterkeit. Die herbe platonische Geringschätzung einer Welt voll Schein des Scheins, seine Verachtung der erfinderischen Instinkte ist dem Aristoteles fremd. Aristoteles hat die spezielle Ästhetik wissenschaftlich begründet. Durch seine Poetik und Rhetorik ist er der mit beispielloser Autorität ausgerüstete Lehrer vieler späterer Geschlechter geworden. Das Mittelalter konnte seine Ästhetik nicht mehr bewundern, als es im achtzehnten Jahrhundert durch Lessing geschah.

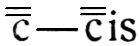

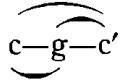

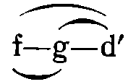

Die poetische Philosophie des Aristoteles will alle kunsttechnischen Lehren umfassen; seine Poetik und Rhetorik sind spezielle Kunsttheorien. Das vorwiegend praktische Interesse der späteren, der hellenistischen Philosophie, gilt den technischen Anweisungen für die einzelnen Künste, die zum Teil in den allgemeinen Schulunterricht eingingen. Die allgemeineren ästhetischen Betrachtungen treten zurück. Mittel gegen die optischen Täuschungen zu ersinnen, ist damals wichtiger, als die Gründe der architektonischen Schönheit zu erforschen. Unter diesen Kunsttheorien seien folgende hervorgehoben. Von der vortrefflichen empirischen Musiktheorie des Aristoxenos von Tarent ist uns die Harmonielehre vollständig erhalten und ein Bruchstück ihrer Rhythmik. Aristides Quintilianus (l-2 Jahrh. n. Chr.) unterscheidet eine weiche (weibliche) Stilgebung in der Musik, die Lust erweckt und beruhigt, von einer herben (männlichen), die Denken und Tatkraft erregt. Ihm ist die Musik mit dem Tanze verbunden die ausdrucksfähigste und wirksamste Kunst, die alle Sinne gefangen nimmt. Cicero feiert in seiner Schrift de oratore die Verbindung von Schönheit und Zweckmäßigkeit in der Natur und in der Kunst, ohne darum die Schönheit aus der Zweckmäßigkeit zu erklären. Er scheidet zwei Modifikationen der Schönheit, Anmut (venustas) und Würde (dignitas), jene als weibliche, diese als männliche Schönheit benennend. Dionysios von Halikarnass (31 v. Chr. in Rom) stellt der Annehmlichkeit (dem ἦδύ) das Schöne (ϰαλόν) gegenüber. Besonderen Wert legt er auf das Verhältnis von Form und Gehalt der Rede. Kunst-

technisch untersucht er die einfachsten Elemente des Sprachausdrucks. A ist ihm der wohlklingendste, L der süßeste; R der edelste, S der häßlichste Laut. Überwiegen die Längen im Versmaß, so wird es würdiger, überwiegen die Kürzen, so mutet es weiblicher an. Quintilian (geb. 35 n. Chr.) hat in seiner institutio oratoria das einflußreichste rhetorische Werk des späteren Altertums geschaffen. Das wichtigste Hilfsmittel des Redners, die Fülle der Dinge und Worte, wird an guten Vorbildern geschult. Als Stilarten kennzeichnet er einen kraftvoll erhabenen, einen blühenden und einen schlichten Stil. Der erste reißt zur Leidenschaft hin, der zweite gewinnt, der letzte belehrt. Dem Horaz haben Jahrhunderte das Schlagwort ut pictura poesis nachgesprochen. In seiner ars poetica hebt er die bewußt kritische Arbeit der Feilung hervor, ohne die hohes Talent und glühende Inspiration kein vollendetes Dichtwerk schaffen würden. Da Dichtkunst das Leben harmonisch verschönen soll und kein dringendes Bedürfnis unter der Verurteilung von Stümperwerken leidet, so muß die gerechte Kritik streng geübt werden. Der römische Architekt Vitruv aus Verona schrieb 16-13 v. Chr. sein Werk de architectura. Mit der Baukunst müssen die übrigen bildenden Künste Hand in Hand gehen. Die Schönheit des Gebäudes beruht auf dem gefälligen Verhältnis der Formen, dem maßvollen Zusammenstimmen der einzelnen Glieder, der Anpassung an die äußeren Umstände. Die Zahlenwerte der schönen Proportionen werden genau bestimmt. Ein Bauwerk muß fest, nützlich, formschön ausfallen. Eurhythmisch sei der Innenausbau, eine Maßeinheit liege den Baugliedern zugrunde, symmetrisch sei die Flächengliederung, harmonisch das Verhältnis der Räume zueinander. Flavius Philostratus (Anf. d. dritten Jahrh. v. Chr.) gibt ästhetische Exkurse in seiner Vita des Apollonios von Tyana und in seinen Imagines aus einer vorgeblich neapolitanischen Sammlung. Philostratus preist die Phantasie als schöpferisches Vermögen, sie stelle dar, was sie nie zuvor gesehen. Der Geist des Künstlers muß sich der Idee des

darzustellenden Gegenstandes bemächtigen und ihn darstellen, wie sie es fordert. Um den Genuß des Zuschauers verständlich zu machen, arbeitet Philostratus mit dem Begriff einer inneren geistigen Nachahmung. An seltsam zerrissenen Wolkenfetzen, in die wir Kentauren, Wölfe oder Pferde hineindeuten, wird die Kraft der Phantasie erläutert. Ebenso gestaltet sich der Kunstfreund schattenhaft verschwommene Zeichnungen innerlich nachbildend, mit dem Verstande gleichsam schauend. So gehört es überhaupt zum wahren Genuß des Kunstwerks, ihm über der Betrachtung ein inneres Leben zu schenken. Die antike Ästhetik klingt aus in die allgemeine Theorie der Schönheit, die uns der Neoplatonismus geschenkt hat.

Plotinos (204-269 n. Chr.), der Meister des Neoplatonismus, weihte das 6. Buch seiner ersten Enneade der Betrachtung der Schönheit und das 8. Buch der fünften Enneade seinem Begiff der geistigen Schönheit. Zumeist spürt man Schönheit (so beginnt die erste Betrachtung) in den Wahrnehmungen des Auges und des Gehörs. Schön sind Gebilde aus Worten, musische Melodien und Rhythmen. Aber wer edleren Geistes ist, erschaut Schönheit auch in Taten, Charakterzügen, in Weisheit und Tugend. Wodurch wird all dies schön? Fast alle sagen, es sei schön wegen der Symmetrie der Teile und des Ebenmaßes im ganzen Werk, auch mache leuchtende Färbung schön, was sichtbar ist. Hiernach wäre nur ein Zusammengesetztes schön zu nennen, nicht aber Einfaches. Aber wenn doch das Ganze schön sein soll, so müssen auch seine Teile schön sein; ein schönes Werk kann nicht aus lauter Häßlichem bestehen. Auch müßten dann die schönen Farben, die lauter sind wie das Sonnenlicht, aus dem Reich der Schönheit verbannt sein; desgleichen die einzelnen Töne einer schönen Musik. Wie wäre dann möglich, was doch zweifellos wirklich ist, daß ein Menschenantlitz bei gleicher Symmetrie bald schön, bald häßlich anmutet? Wo ist gar die Symmetrie schöner Sitten, weiser Gesetze? Auch aus der Zusammenstimmung können

wir die Schönheit nicht erklären; denn sie besteht auch zwischen Häßlichem. Welche Zusammensetzung und Mischung würde wohl eine Seele schön machen, und worauf würde die reine Schönheit des Geistes beruhen?

Einen plotinischen Gedanken hat Goethe in seiner Sprache geformt.

Wär’ nicht das Auge sonnenhaft,

Die Sonne könnt’ es nie erblicken;

Läg’ nicht in uns des Gottes eigne Kraft,

Wie könnt’ uns Göttliches

entzücken?

(Zahme Xenien, 111, 36.)

Nirgends würde die Seele Schönes schauen, wenn sie nicht selbst schön geworden wäre. Wenn wir Schönheit wahrnehmen, so begrüßen wir darin ein tief Verwandtes. Was häßlich ist, befremdet und stößt uns ab. Die Seele freut sich, wenn sie ein ihr Verwandtes auch nur in Spuren wahrnimmt; sie staunt, nimmt es in sich auf und erinnert sich ihrer selbst. Unablässig formt und gestaltet die Seele; in der gestalteten Wahrnehmung erkennt sie das ihre. Häßlich ist alles Gestaltlose, alles Amorphe. Die gestaltende Seele findet im schöngestalteten Werke dessen Idee wieder, an der sie innig Anteil nimmt. Die Idee macht das aus vielen Teilen Bestehende zu einem Ganzen, sei es in der Natur, sei es in der Kunst. Vom Materiellen hängt also die Schönheit nicht ab, auch nicht von dessen Größe; die Schönheit zeigt sich im Kleinen so gut wie im Großen, wenn nur die Idee daraus hervorleuchtet. Die Schönheit der Farben beruht auf der Gegenwart des unkörperlichen Lichts. Darum ist auch das Feuer vor Anderem in der Körperwelt schön, weil es dem Unkörperlichen, der Idee, am nächsten steht. In der Harmonie der Töne findet die Seele sich selbst wieder, entdeckt sie ihre eigene verborgene Harmonie. Die Sinnenschönheit der Körper haftet an der Gestalt, die sie durchformt. Die Lust an dieser Schönheit, in der die Seele das Abbild höherer Schönheit erkennt, ist vorbereitende Stufe

für die Betrachtung der übersinnlichen Schönheit und darum wertzuschätzen. Wer von Schönheit nie etwas wahrgenommen hat, der könnte auch nicht von ihr reden. Ebenso sollte über die geistige Schönheit der Seele nur urteilen, wer von ihrem milden Schauer einmal ergriffen worden ist. Die Schönheit von Tugend und Weisheit tut sich denen am meisten kund, die von herzlicher Liebe zur Schönheit erfüllt sind. Solche ergreift ehrfürchtiges Staunen, süße Verwirrung, liebevolle Sehnsucht und freudige Bestürzung. Warum nun erscheinen uns die fleckenlose Seele und ihre Tugenden auch schön? Weil sie so wahrhaft seiend sind und nicht an der Materie teilhaben. Alle Häßlichkeit der Seele stammt aus ihrer Mischung mit den Regungen des Leibes und aus ihrer Hinneigung zur Materie. Alle Tugend und lautere Erkenntnis reinigt und befreit von der materiellen Begier. Damit wendet die Seele ihr Schauen der geistigen Welt zu, dem Reiche der Gottheit; denn alles wahrhaftige Sein in seiner Schöne ist aus Gottes Güte überquillender Reichtum. Der Geist ist schön durch Gott, durch den Geist die Seele, und durch die Seele erst der Leib. Die Schönheit des Geistes kann nur von der geläuterten Seele innerlich und wesentlich erschaut werden. Die Seele kann die höchste Schönheit nur erkennen, wenn sie selbst wesentlich schön geworden ist. Im Geiste findet sie die eigentliche Schönheit der Ideen. Ursprung der geistigen Ideen ist der gute Urgrund, aller Schönheit Quelle, Gott. Nur auf dem beseelten Antlitz ruht der Schimmer der Schönheit, mit der Seele weicht er von den Zügen, auch wenn diese noch unverzerrt sind. Die Ideen im endlichen Geiste des schaffenden Künstlers sind schöner, als alles Gelingen im Werk, das nach ihnen gebildet wird. Wenn sich der Künstler zu den Urbildern der Natur erhebt, und diesen nachzuschaffen sucht, statt sein Vorbild in den Körpern zu suchen, dann kann er die Schönheit der gottentstammten Natur erreichen. Diese verfeinerte Auffassung von der Nachahmung hebt besonders deutlich der Systematisator des Neo-

platonismus,

Proklos (412-485 n. Chr.) hervor: Wer nur die äußere

Natur nachahmt, kann niemals das vollkommen Schöne erreichen;

denn sie ist voll von Ungestaltem und entfernt sich vom wahren Ideal

der Schönheit. Wie später bei Schelling und Hegel, so

fügt sich auch bei Plotinos die Ästhetik in ein

großes metaphysisches Weltbild. Der ästhetischen

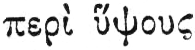

Modifikation des Erhabenen widmet Longin (213 bis 273

n. Chr.) sein Werk  .

Sein eigentliches Thema ist der erhabene Vortragsstil des Redners; wer

ihn gewinnt, hat

den Gipfel

dieser Kunst erreicht. Es ist Bestimmung des Menschen, nach Erhabenheit

zu streben; mit solchem Drange streben wir nach Freude in der

Betrachtung des Grenzenlosen und des Allgewaltigen. Die

hinreißende erhabene Rede bezwingt und schließt

alle Meinung, die nicht des Redners ist, aus; sie wird glaubhaft

überzeugend. Tragweite der Gedanken und Leidenschaftlichkeit

des Vortrags dienen dieser Wirkung, die wie ein Natureindruck

überwältigt. Mangeln wirksame Gedanken, mangelt der

geistige Gehalt der Rede, so wird ihr Pathos zu frostigem Schwulst. Die

vollendete Rede überwältigt nicht nur bis zu

staunender Bewunderung, sie erhebt auch große Seelen, die

erhabener Gedanken fähig sind und beeinflußt so

nachhaltig. Die belebte Darstellung erfüllt die lauschende

Masse mit stolzer Weihe und freudiger Selbstachtung, als hätte

ihre Seele erzeugt, was sie vernahm. Sache der rednerischen Kunst ist

die Wahl des treffenden, anschaulichen und bedeutenden Inhalts; doch

muß sie sich hüten, daß die Kunst ja

unbemerkt bleibe. Spielarten des Erhabenen sind für den Rhetor

leidenschaftliche Erregung, ruhige Fülle und Würde,

lapidare Kraft, großartige Bilder, schwungvolle Breite, die

ins Prächtige geht. An unermeßlicher

Größe überbietet der Ozean den Nil, um

soviel erhabener ist seine ungegliederte, einfach

unübersehbare Flut. Als Beispiel der großartigen

Erhabenheit erinnert Longin an das Bibelwort: Und Gott sprach: Es werde

Licht; und es ward Licht.

.

Sein eigentliches Thema ist der erhabene Vortragsstil des Redners; wer

ihn gewinnt, hat

den Gipfel

dieser Kunst erreicht. Es ist Bestimmung des Menschen, nach Erhabenheit

zu streben; mit solchem Drange streben wir nach Freude in der

Betrachtung des Grenzenlosen und des Allgewaltigen. Die

hinreißende erhabene Rede bezwingt und schließt

alle Meinung, die nicht des Redners ist, aus; sie wird glaubhaft

überzeugend. Tragweite der Gedanken und Leidenschaftlichkeit

des Vortrags dienen dieser Wirkung, die wie ein Natureindruck

überwältigt. Mangeln wirksame Gedanken, mangelt der

geistige Gehalt der Rede, so wird ihr Pathos zu frostigem Schwulst. Die

vollendete Rede überwältigt nicht nur bis zu

staunender Bewunderung, sie erhebt auch große Seelen, die

erhabener Gedanken fähig sind und beeinflußt so

nachhaltig. Die belebte Darstellung erfüllt die lauschende

Masse mit stolzer Weihe und freudiger Selbstachtung, als hätte

ihre Seele erzeugt, was sie vernahm. Sache der rednerischen Kunst ist

die Wahl des treffenden, anschaulichen und bedeutenden Inhalts; doch

muß sie sich hüten, daß die Kunst ja

unbemerkt bleibe. Spielarten des Erhabenen sind für den Rhetor

leidenschaftliche Erregung, ruhige Fülle und Würde,

lapidare Kraft, großartige Bilder, schwungvolle Breite, die

ins Prächtige geht. An unermeßlicher

Größe überbietet der Ozean den Nil, um

soviel erhabener ist seine ungegliederte, einfach

unübersehbare Flut. Als Beispiel der großartigen

Erhabenheit erinnert Longin an das Bibelwort: Und Gott sprach: Es werde

Licht; und es ward Licht.

Literatur:

Ed. Müller, Geschichte der Theorie der Kunst bei

den Alten. 2 Bde.

Breslau 1834-37.

J. Walter, Die Geschichte der Ästhetik im Altertum.

Leipzig 1893

(Sehr platonisierend.)

Brunn,

Geschichte der griechischen Künstler. Braunschweig 1859.

Overbeck, Die antiken Schriftquellen zur Geschichte der bildenden

Künste

bei den Griechen. Leipzig 1868.

A.Ruge, Die platonische Ästhetik. Halle 1832.

Döring,

Die Kunstlehre des Aristoteles. Jena 1876.

Teich

mü II er, Aristotelische Philosophie der Kunst. Halle 1869.

Reinkens, Aristoteles über Kunst. Wien 1870.

Brenning,

Die Lehre vom Schönen bei Plotin. Göttingen 1864.

Mit der großartigen Unbekümmertheit geistigen Reichtums berichtet Augustinus im vierten Buch seiner „Konfessionen“ von zwei oder drei verlorenen Büchern de apto et pulchro: „Ich besitze sie nicht mehr, sondern sie sind mir, ich weiß nicht wie, abhanden gekommen.“ Die allgemeine Ästhetik des Kirchenvaters ist uns also verloren. Mit Platon unterscheidet er freie Schönheit, die um ihrer selbst willen betrachtet und bewundert wird, von schmückender Schönheit, die sich äußerlich anheftet. Gottes Schönheit ist ihm größer, als die des Universums. Gott ist der Grund der sinnlichen Schönheit, die er aller Kreatur anerschaffen hat. Höher als die Leibesschönheit steht ihm die Schönheit der weisen und gerechten Seele. Der Leib ist schön durch den Einklang seiner Teile und die süße Milde seiner Farben. Ordnung, Ebenmaß und edle Verhältnisse sind sinnlich schön. Es gibt Anordnungen von Einzelteilen schöner Dinge, die den Gesamteindruck zu einem anschaulichen Ganzen zusammenschließen. Zwei Fenster von ungleicher Größe mißfallen leicht nebeneinander; übereinander aber gefallen sie, wenn das kleinere oben angebracht wird. Werden ihrer drei nebeneinandert angeordnet, so dürfen sie entweder gleich groß sein oder zwei kleinere müssen rechts und links ein mittleres großes Fenster umgeben. Schöner aber als alles Ebenmaß in den geschaffenen Dingen ist die übersinnliche

und unveränderliche Wahrheit. Aller Schönheit Form ist Einheit. Im Gegensatz zu Plotin, mit dessen Denkmitteln er sonst vielfach arbeitet, sieht Augustinus ein, daß Einzelteile, die für sich betrachtet häßlich wirken können, sich zur Gesamtschönheit verbinden können. Zur Schönheit der Welt gehören auch ihre Schatten, Häßliches und Böses. Was immer man häßlich findet, es erscheint nur so im Vergleich mit dem Vollkommenen. Jedes Wesen, auch das niedrigste, ist noch schön im Vergleich zu der Häßlichkeit des Nichts. Das gilt aber nur für die sinnliche Welt. In der Welt des Geistes ist jeder Teil wie auch das Ganze schön und vollkommen. Alle unsere Stimmungen und Affekte sind auf tiefverborgene Weise mit Stimme und Melodie verwandt und sie werden durch sie erregt. Diesen in seinen zahlreichen Schriften verstreuten Bruchstücken gegenüber können wir nur tief bedauern, daß uns die ästhetischen Hauptwerke des Augustinus verloren gegangen sind.

Thomas von Aquino hat sich auf Einzelbemerkungen zu ästhetischen Fragen beschränkt. Schönheit rührt nach ihm das Seelenvermögen der betrachtenden Erkenntnis, nicht das Vermögen der handelnden Begehrung. Schöne Dinge werden mit Auge und Ohr wahrgenommen; schön heißt, was angeschaut wohlgefällt. Der Schönheit eignet eine eigentümlich leuchtende Klarheit, die an Dingen mit schimmernden Farben am ehesten auffällt. Bei der Betrachtung schöner Werke leuchtet uns ihre wohlgebildete Gestalt ein, die getrübt wird, wenn die einst unverletzte Vollkommenheit Abbruch leidet. Die Eigenart der Schönheit ist ein Widerschein der gestaltenden Form, ergossen über die wohlgegliederten Teile der Materie, über verschiedene wirksame Kräfte. Die Schönheit der erschaffenen Dinge ist ein Abglanz der Schönheit Gottes, an der alle Geschöpfe teilhaben, aus der seine Güte unmittelbar hervorleuchtet.

Literatur:

M. de Wulf, Études historiques sur l’Esthetique de St. Thomas d’Aquin. Löwen 1896.

F. Vallet, L’idee du Beau dans la philosophie de

Saint Thomas. 2. Aufl. Paris 1887.

Taparelli,

Delle ragioni del bello secondo la dottrina di S. Tommaso

d’Aquino. 1859/60.

H. Janitschek, Die Kunstlehre Dantes. Leipzig 1892.

Schon dieser flüchtige Überblick über die Lösungsversuche der antiken und der mit ihren Denkmitteln aufbauenden mittelalterlichen Ästhetik muß den Eindruck erwecken, daß die Hauptprobleme der heutigen Ästhetik in diesen vergangenen Zeiten wissenschaftlich durchforscht worden sind; mehr, daß auch die Art, wie Erfahrungen verwertet, Beobachtungen aufgezeichnet, Erklärungen erprobt werden, überraschenden Scharfblick und sicheren Instinkt verrät. Ich brauche nur darauf hinzuweisen, wie absolut und relativ Schönes gesondert ward, wie die Begriffe naturgetreuer Nachbildung und freier Erfindung herausgearbeitet worden sind. Man denke daran, wie einfühlende Nachahmung den Kunstgenuß erklären half, wie Beseelung und ergänzende Auffassung entdeckt wurden. Man vergesse nicht die Forderung inneren Zusammenhangs für alle Teile eines schönen Werks. Immer wieder wird hier die Überzeugung festgehalten, daß im ästhetischen Eindruck objektive und subjektive Faktoren innig zusammenwirken. Man hat bald diese, bald jene eingehender gewürdigt, aber man ist niemals einem einseitigen Formalismus und auch niemals einer einseitigen Einfühlungstheorie verfallen. Wenn nicht nur das Mittelalter sondern auch die Neuzeit bis in das achtzehnte Jahrhundert hinein in eine literarische Abhängigkeit von der antiken Ästhetik geraten sind, so haben sie wahrlich keine schlechte Autorität auf diesem Gebiet zur Führerin erkoren. Der beginnenden Neuzeit erwächst zunächst die Aufgabe, ästhetisches Wahrnehmen, Fühlen und Urteilen einer gründlichen psychologischen Analyse zu unterwerfen; daraus entspringt allmählich auch eine Lehre vom Genie. An Allgemeinbegriffen war auf lange hinaus genug vorhanden; erst die Leibnizische Philosophie gibt neue systematische Anregung.

Hatte die antike Ästhetik mit metaphysischen Betrachtungen und Allgemeinbegriffen begonnen, so bemüht sich die Renaissance um die Ausbildung von Kunsttheorien, die in lebendiger Wechselwirkung mit der Kunstübung stehen und teils deren Praxis darstellen, teils auf ihren Fortschritt bestimmenden Einfluß zu gewinnen suchen. Da sich der Humanismus als eine Wiederbelebung des Altertums fühlte, so knüpfte man an dessen Lehren an und dachte darauf, sie zu ergänzen. Das gründlichere philologische Studium unterbaute nur noch stärker die Herrschaft des Aristotelismus auf katholischen und protestantischen Universitäten. Während man in den Werken des Stagiriten die allgemeinen ästhetischen Ansichten und Grundbegriffe genügend entwickelt fand, richtete sich die Forscherarbeit vornehmlich auf Ergänzung. der kunsttheoretischen Schriften unter Berücksichtigung neuerer Kunstleistungen. Die Poetik des Aristoteles war nur als Fragment überkommen. In der Musik waren wesentliche Fortschritte gemacht worden; man denke nur an den mittelalterlichen Kirchengesang. Das drängte zur theoretischen Verarbeitung. Vollends die bildende Kunst bedurfte einer erweiterten Theorie. Verhältnismäßig am besten, gesorgt war für die Rhetorik, wo neben Aristoteles und Cicero Quintilian in kanonischer Geltung stand, und für die Baukunst, wo ein gleiches von Vitruv zu sagen ist. Neben der Poetik des Aristoteles erfreute sich die ars poetica des Horaz überragenden Ansehens. 1498 erscheint die erste lateinische Übersetzung der aristotelischen Poetik, 1503 wird der Text zum ersten Male herausgegeben. Rein technische Bedeutung hat der trattato della pictura des Cennino Cennini (geb. 1372). Leone Battista Alberti (1404-1472), ein Universalgenie von ästhetischem Feinsinn und scharfer Begriffsbildung schrieb 1435 seinen trattato della pittura, sein Buch de re aedificatoria 1452. Ihm ist die Schönheit kunstgerechte Fügung der gesamten Teile, der nichts hinzugesetzt werden kann, ohne dem Ganzen Abbruch zu tun, wo nichts vermindert, nichts verändert werden darf, ohne daß

alles vernichtet wäre. Diese Schönheit ist das höchste Gesetz des Kunstwerks, dessen Einheit gefordert wird. Naturwahrheit und Schönheit müssen in einer Harmonie zusammenklingen. Lionardo da Vinci hat sich eng an Alberti angeschlossen.

Lionardos trattato della pittura gibt eine ausführliche Darlegung der Perspektive und der Schattenkonstruktion, woran sich eine förmliche Theorie der Landschaftsmalerei anschließt. Es folgen Untersuchungen über das Auge als optisches Instrument. Er erkennt die Notwendigkeit anatomischer Untersuchungen und entwirft dazu eine große Anzahl von Zeichnungen. Mit allen Argumenten seiner Wissenschaft greift Lionardo in den Streit der Renaissance um die Rangordnung der Künste ein; dabei kann es nicht verwundern, daß er der Malerei den Vorzug gibt. Ist die Technik in der Kunst bis zu einem gewissen Grade lehrbar, so doch niemals die individuelle Werkbetätigung der Phantasie, die in Fülle das Neue schafft, die Aufmerksamkeit weckt und das Auge erfreut, der eine frischverputzte Mauer genügt, um darauf Landschaften, Schluchten, Akte in annäherndem Abbilde angelegt zu sehen. Aus dem Verworrenen gewinnt der erfinderische Geist den Einfall, der zur harmonisch aufbauenden Schönheit die ausdrucksvolle Anmut (bei Alberti gratia) hinzufügt, die erst den Reiz des Gebildes vollendet.

Aus Lodovico Dolces dialogo della pittura, der gleichfalls über die Vorzüge der Malerei und der Dichtung disputiert, hat Lessing Anregung geschöpft. Vasari gibt in seinen Lebensbeschreibungen der ausgezeichneten Künstler die landläufigen Wendungen über Naturnachahmung und Erfindung wieder.

Dürer hat in vier Büchern von menschlicher Proportion mit dem Problem des Kanon gerungen. Wie alle Renaissancetheoretiker sucht er in unermüdlicher Tätigkeit den Schlüssel für das Rätsel der Schönheit in den unabänderlichen Gesetzen der Raumgestaltung.

In diese Zeit fallen zwei berühmte Darstellungen der

Poetik. Der Bischof Marcus Hieronymus Vida (1480-1566) veröffentlichte Poeticorum libri III zuerst 1520. Der Philologe und Kritiker Julius Cäsar Scaliger (1484-1558) schrieb Poetices Iibri VII, die erst nach seinem Tode herausgegeben wurden. Vida hatte nach allgemeiner Ansicht das geleistet, was Horaz nur angedeutet hatte; seine Poetik war ein elegantes Büchlein in Versen, die denen Vergils an die Seite gestellt wurden. Scaliger rechtfertigt mit Klagen über den fragmentarischen und ungeordneten Zustand der aristotelischen Poetik sein eigenes Unternehmen. Trotzdem kam er in der Systematik nur wenig, in der Ergänzung nur äußerlich über sie hinaus. Vida und Scaliger rühmen das Epos des Vergil als Gipfel der Dichtkunst und beschränken sich im übrigen auf detaillierte Anweisungen. Die Betrachtung neigt zum Moralisieren, die Dichtung wird nach didaktischen Gesichtspunkten gewertet. Die aristotelische Mimesis und das Horazische Wort ut pictura poesis werden unermüdlich zitiert. Diese Art von Poetik war für neulateinische Dichter gedacht. Den Deutschen erwuchs eine analoge Schrift in dem „Büchlein von der deutschen Poeterey“, das Martin Opitz unter ausgiebiger Benutzung Scaligers verfaßte.

Literatur zur Kunsttheorie der Renaissance:

Borinski, Die Poetik der Renaissance und die Anfänge

der literarischen Kritik in Deutschland. Berlin 1886.

J. Wolff, Lionardo da Vinci als Ästhetiker. Jena.

Diss. 1901.

J. Krause, Leone Battista Alberti als Kunstphilosoph.

Heidelberg. Diss. Straßburg 1911.

Prantl, Lionardo da Vinci in philosophischer Beziehung.

Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften zu

München. 1885.

v. Zahn, Dürers Kunstlehre und sein

Verhältnis zur Renaissance. 1866.

v. Obernitz, Vasaris allgemeine Kunstanschauungen auf dem

Gebiet der Malerei. Straßburg 1897.

Vossler, Poetische Theorien der Frührenaissance.

Berlin 1900.

Lintilhac, Jules César Scaliger. Nouvelle Revue. Bd. 64.

1890.

Auch die klassische französische Ästhetik baut nur einzelne Thesen der antiken Schönheitslehren aus. So lehnt sich Boileau besonders an Longin an und lehrt neben Wahr-

heit und Klarheit die Einfachheit des Erhabenen. Dagegen stützen sich Dubos und Batteux auf Platon und Aristoteles und führen die Theorie über die Freude am Schönen und über sein Wesen aus. Boileau wollte seine art poetique (1674) am liebsten mit einigen Werken antiker Autoren zusammengestellt wissen. Die ars poetica des Horaz war sein Vorbild. Unter dem Einfluß des Decartes tadelt er Dunkelheit und Schwulst. Wer das klar Gedachte wahr darzustellen vermag, ist ein Dichter; nur im Feuer der Begeisterung wird sein Werk gelingen. Rien est beau, que le vrai. Wahrheit ist damals soviel wie Vernunft und soviel wie Natur. Die Darstellungsmittel seien einfach, weil das Einfache erhaben wirkt und natürlich zugleich. Organ der weisen Beschränkung ist die Vernunft. Anschaulicher Reichtum an sinnlichen Einzelzügen ist nach Descartes verworren und wird so vom Klassizismus verworfen. Malherbe reinigt die Sprache, 1629 wird die académie française gegründet. Charakteristisch ist der Titel des ästhetischen Werkes von Bouhours: la maniere de bien penser dans les ouvrages de l’esprit (1687). Die künstlerische Darstellung muß nicht nur wahr, sondern auch ungewöhnlich sein; dann erst reden wir von Delikatesse. Auch was nur undeutlich angedeutet ist, kann nach ihm ästhetisch wirken. Damit wird bereits dem jugement confus, nämlich dem Gefühl, Einlaß gewährt. 1719 erscheinen die reflexions critiques sur la poésie et la peinture von Dubos. Natürliches Vergnügen entsteht aus der Befriedigung realer Bedürfnisse. Am stärksten befriedigt uns, was unsere Leidenschaft erregt. Wir leiden mehr, wenn wir ohne Leidenschaften leben, als wir durch sie leiden. Die Kunst stellt dar, was wirkliche Leidenschaften erregt hätte. Ihren Nachahmungen gegenüber erleben wir Phantome dieser Affekte. Da solche Nachklänge der Leidenschaft schwächer sind, als die wirklichen Affekte, so bleiben sie ohne deren üble Folgen und erwecken nur das Vergnügen an geistiger Tätigkeit. Je bewegter der Gegenstand der künstlerischen Darstellung, um so größer ist sein ästhetischer Reiz. Da die Gemüts-

regungen in der Musik unmittelbar Laut werden, so ist sie die natürlichste Kunst. Demnach zeichnet sich das Genie durch klares Urteil und geweckte Einbildungskraft aus; es vermag in der Erregung des Gemüts frei über diese Geistesgaben zu verfügen. Künstlerische Begabungen erscheinen abhängig von der Gunst der Zeiten, der politischen Lage, dem Klima. Hier antizipiert Dubos Gedanken von Taine. Während die Nachahmungstheorie von Batteux ziemlich verflacht wird, ordnet Dubos die aristotelische Lehre von der Freude an der Kunst allgemeineren psychologischen Zusammenhängen in feiner und geistreicher Form ein. Sehr groß war der Einfluß jenes Cours de helles lettres, den der Abbé Batteux 1747-1750 in fünf Bänden veröffentlichte. Flüssig geschrieben, macht das Buch auf Oberflächliche den Eindruck voller Sachbeherrschung; doch werden die Begriffe der Nachahmung und der Natur so weit gefaßt, daß sie alle Prägnanz einbüßen. Unter Natur wird alles verstanden, was man sich leicht vorstellen kann. Die Nachahmung soll wählerisch sein; sie muß also schon voraussetzen, was eigentlich schön ist in der Natur. Von Batteux, aber auch schon von der englischen Ästhetik beeinflußt und darum nicht mehr ohne weiteres dem reinen französischen Klassizismus zuzurechnen sind die ästhetischen Meinungen Diderots, deren Quelle sein Artikel Beau im Dictionnaire encyclopédique ist. Diderot weist darauf hin, daß man zwischen den formen in den Dingen und den Gestalten unserer Vorstellung unterscheiden müsse. Nicht unser Verstand legt die Formbeziehungen in die Dinge, sondern er bemerkt nur die Rapports zwischen beiderlei Gestalten. Die Formen in der Architektur werden nicht von unserer Betrachtung gestaltet, sondern nur am Bauwerk wahrgenommen und bemerkt. Freilich schaffen auch Denken und Einbildung Gestalten und der Künstler kann die selbsterschaffene dem rohen Steinblock aufzwingen. Der äußere Körper ist nicht schön ohne die ihm aufgeprägte Gestalt. Niemals aber ist ein Ding schön vermöge unverwirklichter Gestalten der Einbildung. Erst wenn sie im Werke

von den Sinnen und dem Verstande des Betrachtenden bemerkt werden, entsteht der ästhetische Eindruck.

Im Gegensatz zum französischen Klassizismus geht die englische Ästhetik des achtzehnten Jahrhunderts nicht von den antiken Lehren, sondern von den Tatsachen selbst aus. Sie ist originell und wird darum auch führend. Die psychologische Analyse, die Locke in die Betrachtung des Wissens und der Erkenntnis eingeführt hatte, wird auch auf ästhetischem Gebiet erfolgreich angewandt. Lockes und Humes allgemeinere Untersuchungen werden dabei oft verwertet.

Schon Addison (1672-1719) hegt eine deutliche Einsicht in die ergänzende, umwandelnde Tätigkeit der Einbildungskraft angesichts von Naturdingen oder Kunstwerken. Ein Mann von angeregter Phantasie kann sich mit einem Gemälde oder mit einer Statue unterhalten und empfindet oft eine größere Freude bei der Anschauung von Feldern und Wiesen als ein anderer ihrem Besitz verdankt. Er sieht die Welt gleichsam in einem anderen lichte und entdeckt in ihr Reize, die anderen Menschen entgehen. Die Schönheit ist ihm keine objektive Eigenschaft der Dinge selbst. An den Farben, an den Abschattungen der Helligkeit hängt die größte Schönheit; aber der von Locke Belehrte weiß, daß diese nur sekundäre Qualitäten sind. So entdecken wir eingebildete Pracht am Himmel und auf Erden und sehen vermeintlich(: Schönheiten über die ganze Welt ausgebreitet. Wie verzauberte Romanhelden gehen wir umher und verarmen, sobald die Quelle der inneren Phantasie versiegt. Zu den Sinneseindrücken aber gesellen sich weiterhin die Bilder, die wir reproduzieren, indessen wir etwas wahrnehmen. Zudem hat die Einbildungskraft die Fähigkeit, die von Erfahrungen herrührenden Ideen zu erweitern, zu verbinden und zu verändern.

Shaftesbury (1670-1713), der mit der Antike tiefvertraute, in ihrem Geiste erzogene englische Staatsmann, der Verherrlicher des enthusiastischen Temperaments, verzichtet auf Lockes Begriffssystem und sucht in weltmänni-

scher Menschenbeobachtung Erkenntnis der menschlichen Natur, eine Selbsterkenntnis schließlich, die als Selbstgestaltung der Persönlichkeit und ihres reizvollen wohlgeratenen Eigenlebens Frucht bringt. Die harmonisch gebildete Persönlichkeit faßt den Reichtum der äußeren Mannigfaltigkeit kräftig zur Einheit zusammen, getrieben von einem ursprünglichen, in einem edlen Leben vollentfalteten Instinkt, geleitet von dem vornehmen Geschmack ihres inneren Sinnes, der geistreich und natürlich urteilt. Unser eigenes Wesen wird sich der äußeren Ordnung und Zweckmäßigkeit, dem wohlproportionierten und regelmäßigen Zustand, dem wahrhaft glücklichen und natürlichen eines jeden Geschöpfes, nur erschließen, wenn es innerlich harmonisch geworden ist und den Wechsel flüchtiger Zustände beherrscht. Es gibt drei Stufen der Schönheit. Auf der untersten stehen die toten Formen, die ihre Bildung dem Menschen oder der Natur verdanken, wie Paläste, wilde Gärten. Höher schon stehen bildende Formen, die selbst andere bilden: Geist und Erfindungskraft. Was schön macht und nicht was schön gemacht ist, dem eignet die Fülle der Schönheit. Über dem edlen formwirkenden Menschengeist, auf der höchsten Stufe steht die Urschönheit, die bildende Formen erschafft, Gott. Häßlich an sich ist die träge, ordnungs- und gestaltungslose Materie. Der edelste Gegenstand der irdischen Kunst ist der Mensch in seinem Kampf und Sieg, die lebendige Darstellung seines vollkommenen Charakters. So preist Shaftesbury mit den Denkmitteln Plotins eine shakespearische Schönheit. Sein Einfluß auch auf die Heroen der deutschen Dichtung ist groß; seit seinen Schriften verbreitet sich die Formel von der harmonischen Einheit des Mannigfaltigen mehr und mehr.

Die psychologisch-analytische Betrachtungsweise beherrscht den 1725 veröffentlichten inquiry into the original of our ideas of beauty and virtue des Glasgower Professors Francis Hutcheson. Seine Vorrede erklärt, daß er die erste Anleitung den großen Schriftstellern des Altertums verdanke

und meint, es sei fast überflüssig, die Schriften des Lord Shaftesbury ausdrücklich zu empfehlen. Seine Einleitung beginnt mit psychologischen Bestimmungen, die offenkundig von Locke stammen. Viele von den „einfachen Ideen“ sind unmittelbar angenehm, viele unmittelbar unangenehm. Wenn hier individuell verschieden geurteilt wird, so liegt das an zufälligen Assoziationen, die sich mit ihnen verknüpfen. Manchen Personen erscheinen z. B. helle und glänzende Farben in der Kleidung unangenehm, weil sie die Neigung dazu für den Beweis einer leichtfertigen Gesinnung halten. Außerdem ist die Empfänglichkeit der Sinne verschieden. Größeres Vergnügen als die einfachen Ideen gewähren die zusammengesetzten Ideen schöner Gegenstände. Ein schönes Gemälde ergötzt mehr als eine einzige Farbe. Das Vermögen, Schönheit und Übereinstimmung wahrzunehmen, wird in Anlehnung an Shaftesbury inneres Gefühl genannt. Feine Sinne genügen dazu nicht; es bedarf des edlen Geschmacks, des schönen Geistes. Gleichheit, Ebenmaß, Proportion zu entdecken ist Einsicht des Verstandes, nicht der Augen. Nicht notwendig ist das Vergnügen mit der Vorstellung des Ebenmaßes verbunden; es kann auch empfunden werden, wo wir kein Ebenmaß erkennen. Darum spricht man von innerem Gefühl, weil Erkenntnis von Verhältnissen nicht Ursprung des ästhetischen Genusses ist. Mit der Voraussicht von Nutzen oder Nachteil hat die Freude an der Schönheit nichts gemein; schöne Ideen sind notwendig und unmittelbar angenehm. Das Verlangen danach ist nicht Begierde nach dem Besitz des schönen Gegenstandes. Solche Begierde könnte durch Lohn oder Drohung unterdrückt werden, niemals aber das innere Gefühl. Hätten wir nichts von diesem Gefühl, so würden uns Häuser, Gärten, Kleidung zwar schicklich, nützlich, bequem erscheinen, nie aber schön. Die Schönheit ist entweder absolut oder relativ. Der Ausdruck absolute Schönheit will nicht besagen, daß sie unabhängig vom empfindenden Geiste weiterbestünde. Absolute Schönheit wird an Gegenständen wahrgenommen, die ohne Vergleich mit

anderen Dingen durch sich selbst wirken; relative Schönheit ist der Schönheit anderer Gegenstände ähnlich oder nachgebildet. Bei einfachen Figuren beruht die absolute Schönheit auf der Verbindung von Einförmigkeit und Mannigfaltigkeit. Bei gleicher Einförmigkeit wächst die Schönheit mit der Mannigfaltigkeit; bei gleicher Mannigfaltigkeit aber entsprechend der Einförmigkeit. So .übertrifft die Schönheit des regulären Fünfecks die des Quadrates. Doch geht das nicht ins Unübersichtliche fort. Umgekehrt übertrifft das Quadrat das Rechteck. Die Kinder wählen gern reguläre Figuren in ihren Spielen. Ebenso verhält es sich mit der Schönheit in der Natur. Die Gestalten der Weltkörper sind meist sphärisch und ihre Bahnen elliptisch. Der regelmäßige Wechsel von Tag und Nacht und Jahreszeiten, sowie die Raumverhältnisse der Himmelskörper zueinander rühren die Sternkundigen und erleichtern ihnen ihre verdrießlichen Rechnungen. Lehrsätze, die in ihrer einfachen Formel unendlich viele besondere Wahrheiten enthalten, sind nach diesen Prinzipien schön. Das gilt besonders von Newtons Gravitationslehre. In der Wissenschaft kann die Liebe zur Einheit großen Schaden stiften, besonders in der Philosophie. Die relative Schönheit blüht vor allem in der Dichtung; sie schafft die im Regen niedergebeugte Pflanze zu einem Abbild der Trauer um, die verzehrende Flamme zum Sinnbild des Krieges. Verschiedene Spielarten der Schönheit können entstehen, je nachdem der ursprüngliche oder der relative Faktor überwiegt. Häßlichkeit ist nach Hutcheson nur ein Mangel an Schönheit, die wir an einem Gegenstande erwartet haben. Aber uns erscheint etwas auch auf Grund von Assoziationen unschön, wenn wir z. B. in einem wohlgeformten Gesicht schlechte Eigenschaften zu erkennen glauben. Das Gefühl der Schönheit ist bei allen Menschen gleich. Die Geschmacksurteile weichen voneinander ab, soweit individuelle Assoziationen den ästhetischen Eindruck verwirren. Hier sind die englischen Methoden der Beobachtung und Vergleichung zur Herrschaft gelangt. Ein glücklicher Anfang mit der empi-

rischen Untersuchung ästhetischer Tatbestände ist gemacht. Eine Begründung der Formen und Gesetze der Schönheit wird noch nicht versucht; die Methode ist deskriptiv.

Eine objektiv nachweisbare Form als schöne Gestalt schlechthin anzugeben, unternimmt der berühmte Maler und Kupferstecher William Hogarth in seiner Analysis of Beauty (1753), der er Illustrationen zum Belege seiner Theorie beifügt. Als Bedingungen der sichtbaren Schönheit gibt Hogarth an: 1. Zweckmäßigkeit der Teile, die geeignet sein müssen, die Absicht des Ganzen mitzuerfüllen. Geschlängelte Säulen mißfallen, weil sie zu wenig tragsam erscheinen.

2. Mannigfaltigkeit, die als geordnet zu denken ist. Sie ist nach Hogarth die wichtigste Bedingung. 3. Äußere Gleichförmigkeit – gefällt als solche nur, wenn sie der Zweckmäßigkeit dient. 4. Einfachheit – gefällt nur in Verbindung mit der Mannigfaltigkeit. Darum haben ungerade Zahlen einen Vorzug vor den geraden, das Dreieck vor dem Viereck. (Hier widerspricht er Hutcheson.) 5. Größe – macht das Reizende prächtig. Sie muß Übertreibung meiden; sonst wirkt sie plump, schwerfällig, lächerlich. Schon fast experimentell stellt Hogarth Figuren zur Wahl, die er methodisch aus den einfachsten Geraden, Kreisen und Wellenlinien aufbaut. In seinem Geschmack ist Hogarth, in der Wahl seiner Formen von Michelangelo beeinflußt.

Die psychologische Lehre der englischen Philosophen, namentlich Humes, beginnt ihre Früchte zu tragen in des aufrechten Staatsmannes Edmund Burke philosophical inquiry into the origin of our ideas of the sublime and beautiful (1757). In der Einleitung, dem Versuch über den Geschmack, sucht Burke zu zeigen, daß es allgemeine, für jedermann geltende Grundsätze dafür geben müsse, da die natürlichen Fähigkeiten des Menschen, Sinne, Phantasie und Urteilskraft große Übereinstimmung aufweisen. Scheinbare Abweichungen lassen sich oft leicht erklären. Wenn die Türken Opium lieben, während wir es verabscheuen, so geschieht jenes dort wegen der angenehmen Rauschwirkung, hier dieses wegen des